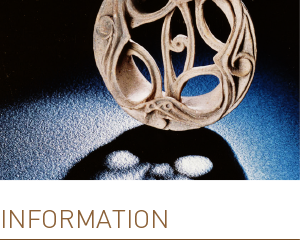

時を越えて、現代の人々に大きな驚きと感動を与えました。

「榛東村耳飾り館」はこの素晴らしい発見をきっかけに誕生した資料館です。

縄文時代の耳飾り、世界各国から収集した耳飾りをはじめ、耳飾りに関する全ての情報を収集した、

世界ではじめての耳飾り専門館です。

耳飾り館ができるまで

平成元年から2年にかけて、榛東村長岡の茅野遺跡で農地の圃場整備に先立つ発掘調査を榛東村教育委員会が行いました。広さおよそ1万㎡の範囲から、たくさんの土器や石器、呪術や祭祀に関わるさまざまな道具が出土しました。

中でも特筆すべき出土品として、577点にも及ぶ多量の土製耳飾りがあります。調査の結果、茅野遺跡は縄文時代後期後半から晩期前半の時期を中心に営まれていた集落跡であり、この時期の榛名山麓の暮らしを明らかにする上で重要な情報を含んだ遺跡であることがわかりました。

茅野遺跡の発掘調査から、縄文時代の榛東村には土製耳飾りに象徴される豊かな文化を持っていた人々が居住していたことがわかりました。人々は狩猟採集を基盤とする暮らしを営みながら、地の利を活かし湧水(水場)を占有し、他の地域の遺跡には見られないような多量の土製耳飾りを保有していました。

このような茅野遺跡の特性から、この貴重な発見である調査の結果と美しい土製耳飾りを皆さまに見学して頂けるような施設として、平成4年に縄文時代から現代までの耳飾りをテーマとした展示施設である「榛東村耳飾り館」が誕生しました。

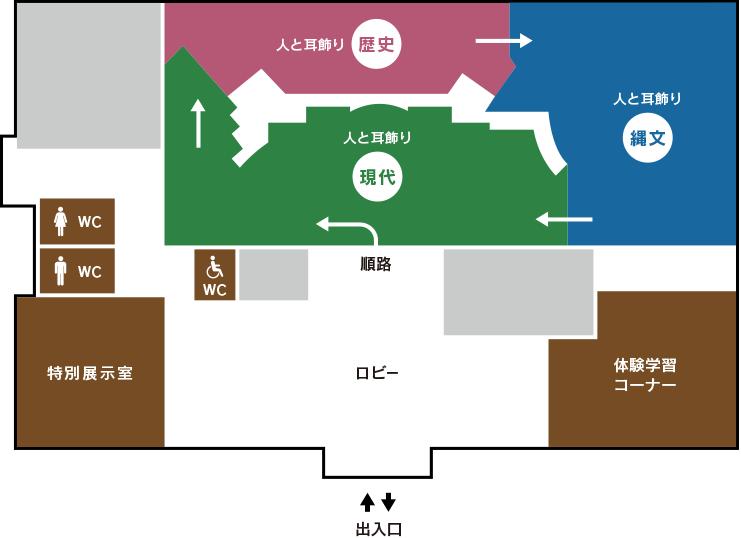

常設展示室

「人と耳飾り」をテーマに、長い暮らしの中で刻まれてきた、さまざまな耳飾りとの関わりをわかりやすく紹介し、耳飾りの持つ謎と魅力に触れていただくものです。

時を越え海を越えて集められたひとつひとつの耳飾りは、どれも皆、私たちの心を奪う美しさにあふれています。

現代

世界各国から集められた、歴史的・民族的な耳飾りや、現代の耳飾りを展示します。また、耳飾りマップ、モニュメントに加えて、耳についての知識も楽しく紹介します。

歴史

現代から縄文まで、時間をさかのぼりながら耳飾りのルーツを探ります。耳飾りの歴史を「西洋文化と耳飾り」「耳飾りの空白Ⅰ、Ⅱ」「古墳と耳飾り」に分け、年表や資料とともにその変遷をたどります。

縄文

国の重要文化財に指定された、縄文時代の耳飾りを展示します。同時に、歴史的発見となった茅野遺跡を、ビデオやジオラマ、地層標本などを添えて解説しながら、岩版、石棒、土偶など、興味深い数多くの出土品も紹介します。

体験学習

学校・育成会など、10名様以上でご利用の場合は、材料準備のため、2週間前までにご予約ください。

当館の都合により体験学習を休止させていただく場合がございますので、ご了承ください。

《 体験学習受付時間:9時~11時半、13時半~15時半 》

-

まがたまづくり

石を削って磨いてまがたまを作ります。紐を通してネックレスにして持ち帰れます。

(所要時間/1時間~)

料金:300円

-

ウッドビーズのネックレスづくり

カラフルな木のビーズをつなげて、オリジナルネックレスを作ります。

(所要時間/15分~)

料金:300円

-

石のお守りペンダントづくり

茅野縄文人が「岩版」に使った石と同じ、白色凝灰岩にペイントして、お守りペンダントを作ります。

(所要時間/15分~)

料金:200円

-

コースターづくり【現在休止中】

縄文時代から行われていた布の制作方法といわれる、あんぎん編みの技法でコースターを作ります。

(所要時間/2時間~)

-

拓本しおりづくり【現在休止中】

本物の縄文土器の拓本をとり、台紙に貼り付けてしおりにします。

(所要時間/30分~)

縄文衣装体験(無料)

土製耳飾りをはじめ、石製耳飾り、アンギンの服、イノシシ・クマの牙のペンダント、黒曜石のペンダント、貝輪、櫛、かんざし、毛皮の靴など、復元した縄文人の衣装を着てみよう!利用案内

開館時間

9:00~17:00(入館は16:30まで)月曜日休館(国民の祝日に当たるときはその翌日)

常設展示室観覧料

| 一般 | 中学生以下 |

|---|---|

| 200円 (150円) |

無料 |

障害者手帳をお持ちの方は半額(100円)

観覧料の免除について

学校団体による、教育目的のご利用である場合、引率者の下見および当日の観覧料金の免除を申請することができます。(耳飾り館観覧料免除申請書様式ダウンロード)特別展示室のご利用について

耳飾り館特別展示室は、展示活動、会議等の使用に貸し出しを行っています。詳しくは耳飾り館までお問い合せください。お問い合わせ

榛東村 耳飾り館〒370-3502 北群馬郡榛東村大字山子田1912

TEL 0279-54-1133

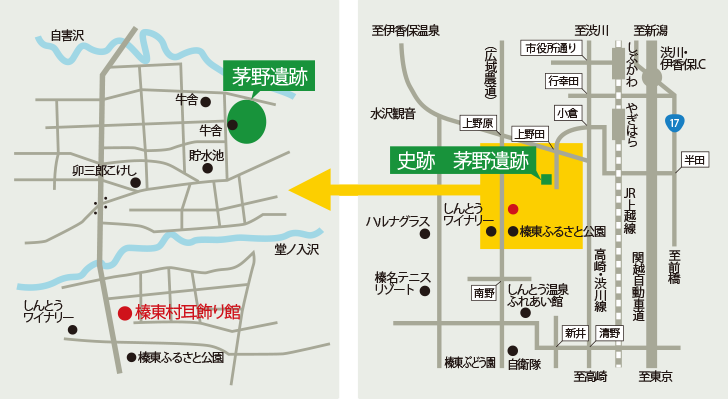

アクセス

マイカーのご利用

JR渋川駅より車で20分関越自動車道渋川伊香保インターより車で15分、駒寄スマートインターより10分

公共交通機関のご利用(東京から)

東京より上越新幹線で50分上野よりJR高崎線で高崎下車、高崎駅からバス55分、榛東村役場前下車、徒歩20分(バスの時刻はあらかじめお確かめください)

耳飾り館周辺地図

茅野遺跡へ

これらの資料は、平成4年に国の重要文化財として指定され、平成12年には日本の神道を取り上げたイギリスの大英博物館「SINTO」展にも出展されました。さらに同年、茅野遺跡そのものの重要性が評価され、国指定史跡となり、今日に至っております。

縄文時代、茅野遺跡の人々は、自らのムラを構えるのに、榛名山と赤城山を一望できる、現在の榛東村を選びました。彼らも、このような景観の中で、豊かな自然の恩恵に与りながら暮らしていたことでしょう。この地に足を踏み入れれば、縄文の息吹を感じることができるかもしれません。

ガイドマップ

発掘調査区域A区からは多くの住居跡が確認され、茅野遺跡の特徴である土製耳飾りの約8割がこの区域から出土しました。写真に見られるような石囲炉などの炉跡が数多く確認されており、住居が幾度にもわたり建て替えられていたことを窺い知ることができます。

茅野遺跡データ

名称:茅野遺跡(かやのいせき)所在地及び地域:群馬県北群馬郡榛東村大字長岡字神薬師 1200番ノ1、1289番、1290番ノ1、1291番ノ1、1292番ノ1、1292番ノ2、1293番ノ1、1294番の4、1297番の1、1298番、1299番、1300番ノ1、1300番ノ2、1301番ノ1、1301番ノ2、1303番ノ1、1303番ノ2、1304番

官報告示:平成12年3月7日付け 文部省告示第25号

面積:史跡指定面積 12125.84 m2

公有地面積 12125.84 m2